ブログ

便秘対策!! 腸内での3日間

こんにちは

お待たせしました。便秘のお話。

1 食事を摂ってから排泄されるまでの時間、便秘の原因

2 便秘による悪影響

3 対策【薬を選ぶ時のコツ】

3 対策【食物繊維】

今回もわかりやすく解説しています。

ぜひお付き合いください。

1 食事を摂ってから排泄されるまでの時間

皆さんのイメージはどのくらいですか?

答えは、12~72時間です。

早い人は12時間、一般的には24~48時間。

では重さは?

おそらくほぼ全員の方が計ったことなんてない ですよね!

でも体重測定のときだけ、「そういえば便秘だし・・300gくらい上乗せされてるかな」とか都合よく考えたりしちゃいます。

実際には1日に100~200gを排泄しています。

つまり1,2日便秘が当たりまえという方は、300~400g位の宿便はあり得るわけですね!

便は小腸で水分を吸収されたあとのカスが大腸に移動して形成されていきます。

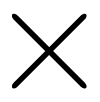

一言で大腸といっても、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸と5段階のステージを通ります。

それぞれ滞在時間が異なり、下行結腸、S状結腸では10時間くらい滞留していることがあります。

これが腸内での3日間です。

このステージごとに便秘の原因があります。

腸内フローラという言葉、TVなどで聞いたことありますよね。

腸の中にはビフィズス菌、大腸菌、ウェルシュ菌、大腸菌など中心となる菌たちがいます。

このバランスが崩れると、ステージごとの便の状態の変化が不十分なまま次のステージに移動します。すると下痢や便秘になります。

では、便秘になると起こる悪影響ってなんでしょうか。

2 便秘で生じる悪影響

・腹痛

・吐き気

・痔

・骨盤底筋力低下

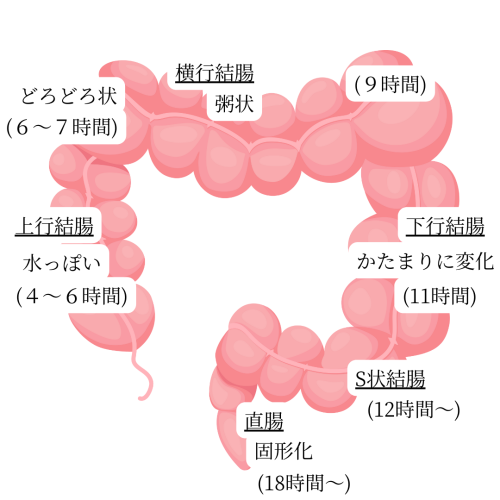

大腸に便が長くとどまると、腸内に圧力がかかり腹痛を生じます。

たくさん溜まると、腸内が渋滞して、消化が追い付かなくなります。渋滞が解消されないまま次の食事をすると、腹部膨満感や呼吸が浅くなり吐き気につながります。場合によっては嘔吐してしまうこともあります。

腸内に長くとどまった便は水分が抜けてかたーくなります。、排泄時に腸壁や肛門を傷つけて痔になります。

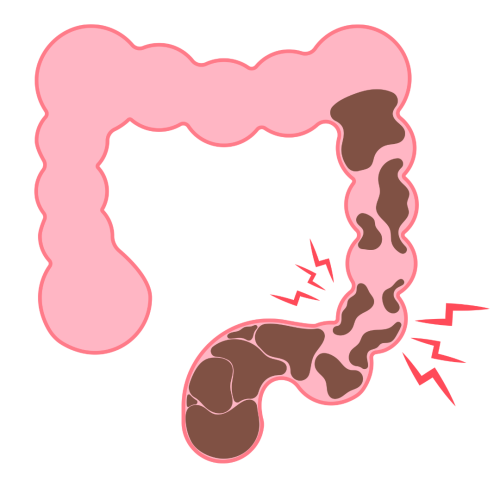

そして、いきむと骨盤底筋に過剰な負担(圧力)がかかるので、むりやり引き延ばされて「のびのびよれよれ骨盤底筋」になってしまいます。

のびのびよれよれ骨盤底筋による影響は、尿漏れ、骨盤臓器脱など・・・。

3 対策【薬】

今回はお薬によく含まれる成分の特長について解説します。

・便に水分を含ませるもの

これは下行結腸よりうしろ、S状結腸や直腸でかたーくなった便に作用します。

かたーくなった便に水分を戻すように働きます。

乾いた紙粘土にお水を吹きかけてまた練ることができるようにするイメージです。

酸化マグネシウムやカルメロース、寒天などが代表的です。

ひとつ注意があります。同じような特徴を持つ硬水との併用に気を付けてください。マグネシウムの過剰摂取になり下痢になることがあります。摂取するときは水道水(白湯)がオススメです。

・腸の動きを刺激するもの

大腸などで最近により分解された酵素が腸の働きを促進します。ヒマシ油、フェノバリン、ピコスルファートナトリウムなど。

便秘薬は選択を間違うと下痢で大変なことになる場合があるので、市販薬でも常駐の薬剤師さんに相談するのが最も安心です。

3 対策【食物繊維】

食物繊維は大きく分けて2種類。

・不溶性

便の量を増やして、腸の動きを促す作用があります。

代表的な食材

キャベツ、レタス、トマト、なす、バナナ、柿、しめじ、えのき、ジャガイモ、枝豆、ピーナッツ

ちょっと意外なものもありますよね!副菜として手軽に取りやすいものが多いなぁと思います。私のお勧めは、お味噌汁とおやつ。子供もたまにおやつで軽く素揚げした枝豆を出すと喜んで食べてくれます。

・水溶性

腸内の善玉菌を増やす効果があります。糖質やコレステロール、ナトリウムの吸収を抑えて体外に排出します。

代表的な食材

ごぼう、カボチャ、ニラ、オクラ、さつまいも、リンゴ、アボカド、納豆、わかめ

食物繊維 といわれてイメージする食材が多いですね。毎日積極的に摂りたいものばかりです。

2種類の食物繊維を1:2の割合で取り入れることが理想的。

調理のコツは、蒸す、煮る、皮ごとです。

スムージーや温野菜ですね!

寒い季節、蒸し野菜で温めごはんがオススメですね。

毎日のこと、3日前に食べたものが今の自分の体を作っている、と考えて毎日の食事を大切に過ごしたいです。

~後記~

便秘には運動、といいますよね。

運動というとハードルが上がるので、私のオススメは深呼吸です。

息を吸ったときに膨らんだ肺で腸を押しつぶすイメージ。肺を空気でいっぱいにしてお腹を上から押しつぶしてください。

すると、餅つきのお餅みたいに小腸大腸がうごかされて便通が良くなりますよ!

それではまたー。お読みいただきありがとうございました。

対策が違う!? 内臓脂肪と皮下脂肪

こんにちは

本格的に寒くなってきましたね。

冬は代謝を上げるベストシーズンです!

前回の「肥満と尿漏れの関係」で少しふれた内臓脂肪と皮下脂肪について紹介します。

1 内蔵脂肪と皮下脂肪の違い

内臓脂肪

胃や腸の周りにつく脂肪です。内臓にあり血流が豊富のため、必要になるとすぐに肝臓へ移動して全身へ巡り、エネルギー源となります。体の中でエネルギー源を蓄えているようなイメージです。

皮下脂肪

体を衝撃から守るクッション材のような役割があります。体温を保ってくれたり、お布団を体に巻いているようなイメージです。

2 内臓脂肪と皮下脂肪 見分け方

りんご型と洋ナシ型 という風に見分ける話、聞いたことがありますか。

内臓脂肪型

リンゴ型。胃の周りにも脂肪がたまるので、体幹の真ん中が丸くなってきます。

触った感じはやや硬め、ハリがあるくらいに感じるかもしれません。特に胃の周り(みぞおち)あたりが分かりやすいです。

他にもこんな特徴があります。

・メタボ、糖尿病、高血圧になりやすい

・年齢とともに増えやすい(代謝が低下すると増えます)

皮下脂肪型

お腹やお尻につきやすいので、体幹の下の方~お尻にかけて丸くなります。

皮膚の下(内側)につくので、柔らかいです。ポヨンポヨンしていてつまみやすい感じです。

他の特徴はこんな感じです。

・年齢に関係なくつきます。

・体内が冷えてくると増えやすくなります。

・多少は必要です。

3 セルフチェック

方法はたくさん。やりやすい方法でお試しください。

①お腹をつまむ

お腹(腹筋)に力を入れた状態で臍の下あたりをつまんでみてください。

つまめたら、皮下脂肪型肥満です。

つまめなかった方は②~⑤を要チェック。

②腹囲を計測する

男性85㎝ 女性90㎝以上 は内臓脂肪レベル高!

③ウエストと身長で計算する

ウエスト(㎝)÷身長(㎝)で計算します。

結果が0.5以上だと内臓脂肪レベル高!

例)ウエスト65㎝ 身長155㎝なら、65÷155=0.41 →OK

ウエスト80cm 身長155㎝なら、80÷155=0.516 →内臓肥満

④ウエストとヒップのバランスで計算する

ウエスト(㎝)÷ヒップ(㎝)で計算します。

結果が、男性1.0、女性0.8以上なら内臓脂肪レベル高!

例)ウエスト65㎝、ヒップ80㎝なら、65÷80=0.75 →OK

ウエスト75㎝、ヒップ90㎝なら、75÷90=0.83 →内臓肥満

⑤体組成計で計測する

体組成計によっては内臓脂肪レベルを計測してくれるものもあります。

内臓脂肪レベル1~9 標準

内臓脂肪レベル10~14 やや高い

内臓脂肪レベル15以上 高い

3 増える原因

どちらにも共通して言えるのが、「食べすぎ」と「運動不足」です。

内臓脂肪

糖質が多いかもしれません。おせんべいも糖質です。あとはお昼ご飯がうどんでおかず軽め なんていうことも良くあります。

皮下脂肪

脂質過多かもしれません。からあげやスナック菓子を控えめに心がけてみてください。

他に、早食いになっていると、満腹を感じるタイミングが遅くなるので、食べすぎを誘発します。

お酒も天敵。ビールではなく、焼酎、ウィスキーなどの蒸留酒がオススメです。

残念ながら、ワインとビールは醸造酒、糖質高めです。ちなみに好きなおつまみも考えておいてくださいね。後ほど体脂肪を減らす方法でオススメおつまみを紹介します。

4 減らす方法【食事編】

内臓脂肪を減らすなら

糖質を制限するのが有効です。炭水化物を摂りすぎると、中性脂肪に変わって内臓脂肪を溜め込みます。代わりに、大豆製品やささみなど高タンパク食品を積極的に摂ります。

タンパク質は、材料そのものの重さよりもかなり少ないので、ご飯(白米)を1、2口分減らして、メインのおかずに置き換えてみてください。

おやつは、米菓やコーン系ではなく、ドライフルーツとかナッツがオススメです。摂取そのものを控えるなら、コーヒーや歯磨きで口の中をスッキリさせると食欲が抑えられます。

まず1週間で体が軽くなってきます。

1カ月続けると、多くの方は体重の2~5%(50kgなら約1~2.5㎏)はすぐに減少します。

ポイントは、食事(カロリー)制限をするのではなく、炭水化物をタンパク質に置き換えて摂取することです!

皮下脂肪を減らすなら

・早食いをしない

口の中が空っぽになったら、次のひと口へ。食事量が少なくても満腹感が格段に変わります。

・お酒

先ほども出ましたが、醸造酒(ビールやワイン)ではなく、焼酎やウイスキーがオススメですが、好きな味は変えられませんね・・・。

ならばおつまみにちょっと変化を持たせても◎

できれば、野菜スティック&わさびマヨとか、チェダーチーズもOK ナムル、鮭の中骨缶も良いです。揚げ物なら揚げたてを。時間が経つと酸化が進みます。

5 減らす方法【運動編】

内臓脂肪も皮下脂肪も同じ。

有酸素運動がオススメです。

一番簡単で膝や脚の負担がないのはウォーキング。

コツを意識して、10分~始めてください。

【ウォーキングのコツ】

・踵~つま先をしっかり使うこと

・お尻を締めて背筋を伸ばすイメージで歩くこと

・腕を後ろにしっかり振ること

時間よりも距離を意識すると続けやすいです。

5分歩こうとすると、時計が気になり歩き方が崩れます。

最初は、市街地なら近所のひと区画を回ってみたり、大きなマンションの区画を回ってみたり、すると5分くらいで歩けることが多いです。

次に、地域の小学校の学区を歩くと往復で2~4kmくらい歩けます。

そのような感じで行先を定めて歩いていくと、フォームが崩れず効果的に歩けます。

これからまだまだ寒くなる季節。

深部の体温が下がらないように血行は保ちたいですね。

代謝upに欠かせない!? ~広背筋~

こんにちは

もう10月ですが暑くなったり寒くなったり。

なかなか安定しないですね。

さて秋から冬にかけては代謝が上がる季節です。

そう!代謝は夏の方が上がると思われがちですが、実は冬の方が上がりやすいです。

外気温が下がるから、身体は体温を維持しようとして代謝を上げます。

つまり冬はダイエットには最適な季節。

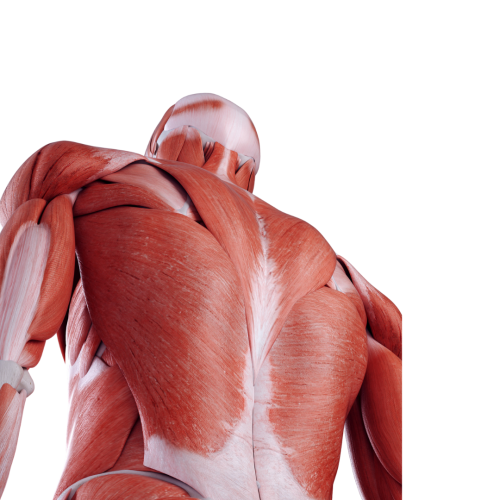

そこで今回は、代謝アップに欠かせない筋肉「広背筋」について解説します。

背中にあるこの大きな筋肉が広背筋。水泳選手のカッコいい背中の筋肉です。

ほかにもスポーツジムでよく見かけるあのマシンでも鍛えられるあの筋肉です。

《どこにある筋?》

二の腕の後ろ側~仙骨(腰のちょっと下)をつなぐ逆三角の形をしています。あれ?背中の筋肉なのに、背中についてない? そうです。二の腕から仙骨につながって背中を覆っているイメージです。そのくらい大きな筋肉です。

《広背筋の役割》

・姿勢を保つ

・腕を後ろに振る

・重いものを持つときの支えとなる

《鍛えたらどんな効果がある?》

・代謝が上がる

・姿勢が良くなる

・背骨が柔らかくなる

・肩こり腰痛を改善する

《どうやって動かす?》

鍛えればいいんだ!と思うと、ついトレーニングをしたくなりますよね。でも普段使っていない筋肉は突然トレーニングしても効果が上がらないばかりか疲労感が強くて続かなくなります。

私のオススメはストレッチ!ストレッチだけで血流が良くなり「普段から使える筋肉」になります。

①広背筋全体を伸ばすストレッチ

あぐらで前にぐでーっと倒れる

背中をまーるく、肩はすーっと上に伸びる感じです。

背中がつらい、肩が痛い という方はお腹にクッションを当ててくださいね

②広背筋を片方ずつ伸ばすストレッチ

腕を斜め上に伸ばして背中を広ーくする感じです。

呼吸を3回したら、腕をラクーに戻します。

1日1回だけ で肩こり解消へ!

ぜひお試しください☺

厚生労働省が示す「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」

厚生労働省が令和6年1月に発表した「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」。

成人版、こども版、高齢者版があります。

今回は成人版の要点をQ&Aで解説します。

Q、どのくらい運動すればいいの?

A、①大切なのは「今よりも少し多く身体を動かす」こと

②歩くなら1日約8000歩が目標、60分以上身体を動かすこと

③座りっぱなしにならないようにすること

Q、根拠はあるの?

A、生活習慣病(糖尿病とか)発症予防に効果のあるとされる平均的活動量です

活動量が多いほど死亡リスクなどが低くなりやすいです(上記の②のような運動を毎日継続すると、リスク低下大です)

座っている時間が長いと死亡リスクが増加します。

Q、そんなに運動できない!どうすればいい?

A、急に毎日60分歩くなんて無理ですよね。まずは短時間(5分毎、10分毎など)の活動から始めてください。

毎日でなくても、週1回活動を始めてみてください。

あえて運動の時間を確保しなくても大丈夫です。洗濯物を干す、お買い物で歩くとき少し歩幅を広くする、お天気がいい日は自転車ではなく歩いてみる など、日ごろから活動意識を持つだけで変わります。

Q、健康だけど、毎日60分、8000歩必要?

A、上記の運動量は目安です。体調や運動後の疲労レベルに合わせて調整してください。

簡単にまとめると以上のような内容です。

まずは1日8000歩 60分の活動を目指したいですね。

ちなみに、日本人の1日の平均歩数は年々減少傾向だそうです。女性の平均値5,832±3,863歩、±は変動幅と考えてください。つまり、多くの人が8000歩に届いていない可能性が高いです。

昨日より少しでも多く、1歩でも多く歩く意識を持つことが大切かもしれないですね。

ストレッチと筋トレ どっちが重要?

ストレッチコース開始を記念して、今回はストレッチについての話題です。

ストレッチの効果やイメージってなんでしょうか。

準備体操、けが予防、リラックス・・。

私個人の意見ですが、ストレッチは身体を外側から整える最も重要なアプローチだと考えています。

勿論準備体操やけが予防としての効果はあると思います。

ですが、筋肉は伸ばしただけでは本領のパワーは発揮しません。

しっかり伸縮しやすい状態にしてあげて本来のパワーを発揮します。そういう意味では準備体操ですが、スポーツの前にストレッチをして、スポーツに必要な筋トレまではしていない方がほとんどです。

スポーツをする筋肉は、伸び縮みしやすい状態にしてあげてから、しっかり収縮させてあげることが大切です。

するとしっかりパワーを発揮して最高のパフォーマンスでスポーツに取り組めます。

ほかにも、体幹筋のストレッチをすると自律神経が整います。

肋間筋や腹横筋などのインナーマッスルまでしっかりストレッチしてあげると、副交感神経が働いて、呼吸が穏やかになります。

この状態になってこそストレッチによる「リラックス効果」です。

では、ストレッチの強度はどのくらいがベストなのでしょうか。

私の病院勤務時代の専門は呼吸器疾患でした。肺を患って苦しい方に強いストレッチはできません。

なでるようにやさしく、心の底から心地よいと思えるようなストレッチで十分効果があります。

スポーツ前のストレッチも同じです。運動に必要な関節可動域を保っていれば、心地よいストレッチで十分です。

ぐいぐい伸ばさなくて大丈夫。

気持ちがいいと思える範囲で身体を伸ばしてみてください。

すこーしずつでも身体が柔らかくなってきます。

筋肉が伸ばされたら、軽く力を入れてみます。これから取り組もうとするスポーツの動きに合わせて負荷の少ない運動を始めていきます。

きっとパフォーマンスが上がると思います。